生産量・出荷量、減少傾向

新商品開発に活路

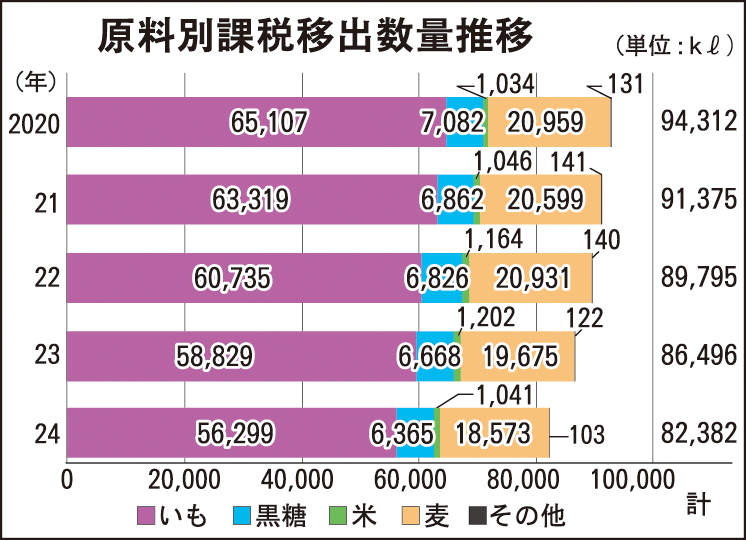

鹿児島県酒造組合(濵田雄一郎会長=写真=)は9月4日、2024年酒造年度(24年7月1日―25年6月30日)の需給状況を発表した。年間生産量(25度換算)を示す製成数量は県全体で10万9298㎘。前年比91・6%の減少だった。出荷量(25度換算)を示す課税移出量数は8万2095㎘で前年比95・1%と減少。奄美群島の特産品である黒糖焼酎は製成数量6122㎘で前年比97・2%の減。課税移出量数は6365㎘で前年比95・5%とこちらも減少を示している。

県酒造組合によると、焼酎麹用米の国産米の価格が高騰し、計画通りに確保することが難しかったことなどが原因で芋焼酎の生産量が前年比78・1%に落ち込んだ。黒糖焼酎の場合は麹に国産米高騰の影響は少なかったが、少子高齢化、ライフスタイルの変化、消費者嗜好の多様化など、アルコール業界全体が慢性的に抱えている問題が主な要因と考えられている。一方で数字には表れていないが「県内外の様々なイベントなどで、糖質・プリン体がゼロという特性や、フルーティーな香りのフレーバー焼酎の浸透、炭酸割の普及などで、女性や若い年代の人々にも焼酎が浸透しつつある」手応えも感じていると濵田会長は言う。海外への出荷量は46万2398ℓで前年比7・8%増加した。汚染水の影響などで減少傾向が続いていた中国への輸出が31・3%と増加に転じ、最大の輸出国に返り咲いた。

「本格焼酎には500年の歴史があるが、長年地方の地酒だったのが、全国的な日本のお酒となったのはこの50年。ユネスコの無形文化遺産に登録されたことに象徴されるように、今や日本の伝統的酒造りとして認知されるようになった。厳しい状況に変わりはないが、これからの新しい時代を生き残っていくためにも、新商品を開発し、成長著しいアジア市場にも切り込んでいきたい」と今後の展望に明るい希望を語っていた。