野球界変革への一歩

薩摩おいどんカップ

鹿屋体大の全日本選手権初出場と8強入り、神村学園の夏の甲子園4強、鹿児島国体の開催…2023年は鹿児島野球界が大いに活気づいた1年だった。その「先駆け」となったのは2月から3月にかけて開催された「薩摩おいどんカップ」(※25年に「おいどんリーグ」に名称変更)だろう。鹿児島でキャンプを張る社会人、クラブ、大学、プロがカテゴリーを越えてオープン戦を組む。前例のないユニークな取り組みだ。WBCの優勝、阪神の38年ぶりの日本一など華やかな話題が注目を集める一方で、少子化などによる競技人口の減少など、野球界の底辺がぐらつき始めている厳しい現実もある。そんな中で鹿児島のアマチュア野球界でもできることがあると、変革の一歩を踏み出した「おいどんカップ」をレポートする。

※旧「スポかごNEWS」傑作選より「薩摩おいどんリーグ」の詳細について書いた奄美新聞24年新年号の記事です。

・目的は「競技力向上」「普及」

1月13日、鹿児島市のサンロイヤルホテルで開催発表の記者会見があった。交流戦にはENEOS、トヨタ自動車など社会人10、火の国サラマンダーズなどクラブ5、亜細亜大、慶応大、東京大など大学18の計33チームが参加。NPB球団も巨人とソフトバンクの3軍が参戦し、WBCに出場する中国代表も加わった。会場は平和リース、姶良球場(姶良市)、伊集院球場(日置市)、薩摩川内野球場(薩摩川内市)の4球場。社会人、クラブ、大学のカテゴリーを越えたイベントは例がなく、全国的にも注目のイベントになりそうな予感がした。

「目的は鹿児島の競技力向上と野球の普及」と実行委員長の小薗健一さん=写真上=。元教員で枕崎を拠点に弁当販売業などを手掛ける傍ら、枕崎高の監督を務める生粋の野球人だ。姶良市で長年キャンプを張る亜大の生田勉監督(当時)が「鹿児島に恩返しをしたい」と大学、社会人、プロのカテゴリーを越えた交流戦の構想を持ち、親交のある小薗さんが応え有志で実行委員会を立ち上げた。「参加する各チームが『来て良かった』と思えるイベントにすることが第一。その上で鹿児島の野球関係者が垣根を越えて野球の普及や競技力向上に取り組む土台を作りたい」と語っていた。鹿児島からは鹿児島ドリームウエーブ、薩摩ライジング、鹿屋体大、鹿児島大、第一工科大、鹿児島国際大が参加。会見に参加した各主将らは、普段対戦できない大学、社会人との対戦を楽しみにしており、野球の普及活動、地域交流などにも積極的に参加したいと張り切っていた。

2月23日から3月12日までの18日間、県内外から多くの野球関係者が参加するため、観光など地域振興のイベントとしての可能性も秘める。塩田康一知事は「子供たちに夢や感動を与え、スポーツ振興につながることを期待している」と述べた。「例年2月は観光客が減少する時期」と鹿児島市の下鶴隆央市長。「コロナ禍から観光・鹿児島を復活させる起爆剤にしたい」と期待を寄せていた。薩摩川内市の田中良二市長は「アフターコロナの大規模な交流人口創出へ画期的なイベント」と評し「秋の鹿児島国体につながる春風としたい」と語った。日置市の永山由高市長は「部活動の地域移行が大きなテーマとなる中で、スポーツをする、見る文化の層を厚くしていく良い機会になる」と言う。姶良市の湯元敏浩市長は「地方都市ではハイレベルなスポーツを見られる機会が少ない。ハイレベルな野球が見られるのは大人も子どもも楽しみ。全市を挙げて応援したい」と大会に寄せる想いを語っていた。

・夢への種まき

2月23日、薩摩おいどんカップが開幕した。「カテゴリーを越えた交流戦は全国でも初めての試みでは?」と大会アンバサダーの川﨑宗則さん=写真上=。鹿児島では日頃、ライブでレベルの高い野球を見られる機会は少ない。野球人気の回復、野球を通じた地域の活性化など、様々な目的を掲げる中、何より「野球の面白さ、魅力を伝え、子供たちの夢への種まき」(小薗さん)を目指す試みの幕開けとなった。

亜大とトヨタ、22年の大学、社会人、それぞれの覇者同士による開幕戦は、「日本一決定戦」の名にふさわしい緊迫した好ゲームとなった。亜大は6人、トヨタは3人の投手陣をつぎ込み、守備はノーミス。六回表まで両者無安打。六回裏二死から亜大は2番・杉山駿(西京高)が両チームを通じて初安打を放ち、3番・西川凱斗(育英高)が左中間を破る三塁打を放って先制した。トヨタは七回に二死満塁、八回に二死一二塁と得点機を作ったが、いずれも三振でものにできず。亜大の完封勝ちだった。両チームともキャンプの最中であり、本気で勝ち負けを争った「ガチ勝負」では当然ない。それでも、試合前のノックから最大発声、全力疾走を常に心がけ、プレー以外の動きもきびきびとしていた亜大の野球は、中高生の「お手本」になりそうと感じた。トヨタの選手が守備につくと、球場が狭くなったと錯覚しそうになった。身体も出来上がり、洗練された大人の野球の魅力が伝わってきた。

トヨタの細山田武史・捕手コーチは鹿児島城西高の出身。02年にこの球場であった1年生大会で優勝したことがある。家族、親戚、友人、知人が多く駆けつけ「熱くなるものがありました」。亜大の生田監督は「オープン戦の段階でこれだけ多くの人が見ている中で試合をやれたことが、選手にとっても良い刺激になった」と振り返った。「どちらも日本一にふさわしい、レベルの高さを感じた」と観戦した濵﨑優斗さん(加治木工高)。加治木高の内村文彦監督は「エネルギーを感じた」。両チームのレベルの高さはもちろん、地元の龍桜高、国分高、蒲生高などの吹奏楽部による応援演奏や野球教室など、このイベントを成功させるために多くの人たちが準備にかけた熱量を感じた。試合前には川﨑さんによる地元小学生約50人を対象にした野球教室もあった。近年、野球人口減少が顕著だが「野球熱が下がったわけではない」と川﨑さん。ただ「サッカーやバスケット、いろんなスポーツを楽しむ選択肢が増えただけ」と感じている。「だからこそ、野球の楽しさをこれからも伝えていきたい」と語った。

細山田コーチは野球だけにとどまらず「まずはスポーツをすることに興味を持ってもらえるようにしたい」。球場に隣接する屋内練習場では、トヨタの主催でストラックアウトなどの親子で気軽に楽しめるイベント=写真上=を開催していた。「体を動かしながら、仲間と一緒に苦しいことも乗り越えていく喜び」なども野球を通じて伝えていきたいという。

主催者発表で約2000人の観衆があり、球場周辺は地元姶良のグルメが味わえる屋台などでにぎわっていた=写真上=。日頃、興行で使うことがない姶良球場で「これだけ多くの人が入ったのを初めて見た」と姶良市の湯元市長。鹿児島で初めてとなる試みのスタートは「まだまだ野球には力がある」(小薗さん)のを感じさせた一日だった。

・六大学VS東都、「伝統」と「戦国」の激突

2月25日は平和リース球場で法政大VS中央大、慶大VS亜大、東京六大学と東都、異リーグ同士の交流戦=写真上=があった。六大学は長年の「伝統」、東都はハイレベルなチームがしのぎを削る「戦国」を看板に掲げている。両者の交流戦は鹿児島初開催であり、全国トップクラスの名門同士の対戦を間近で感じられる絶好機だった。

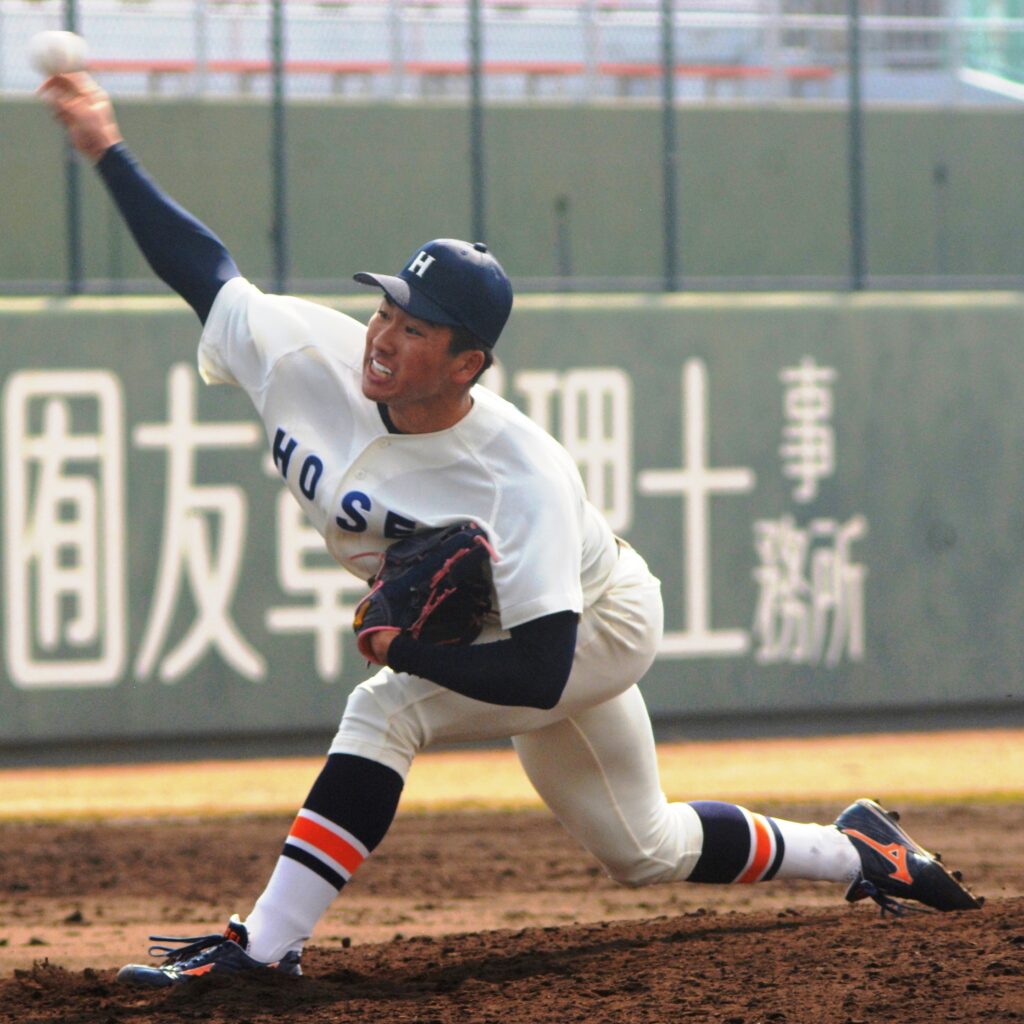

今や大学球界でもトップクラスの投手は150キロのスピードボールが投げられる。法大の2番手で投げた篠木健太郎(木更津総合高)=写真上=のボールは140後半から150を超える球速を再三表示していた。そういう投手を見られること自体が貴重な経験だった。カメラ席の目の前で法大の選手が素振りをしていたが、スイングスピードの速さ、力強さに圧倒された。

中大の2番・山本聖(鹿屋中央高)にとって、平和リース球場は「慣れ親しんだ」場所である。母校の後輩たちも応援に駆けつけるとあっては、オープン戦といえども「カッコ悪いプレーはできない」意気込みで試合に臨んだ。六回は得点圏に走者を置き、篠木のボールをよく見極め、フルカウントまで粘ったが、150キロの直球をフルスイングして空振り三振。「150キロのボールは見慣れているが、とらえる技術がなかった。実力不足」と悔しがった。

それでも意地を見せたのは七回の大量点の場面だった。5点を奪ってなお一死二三塁と好機が続く。山本は2球目でスクイズ=写真上=。ワンバウンドのボールだったが「仕事をしないといけないから必死だった」ときっちりインフィールドに転がし、6点目を奪ったことが打線の更なるつながりを作った。大阪桐蔭、健大高崎、作新学院、星稜…日頃競い合うチームメートも、対戦校も、キラ星のように甲子園常連校の名前が並ぶ。168cmと小柄だが「名前負けはしたくない。鹿児島を代表して戦っているつもり。東都のレベルをまだまだ引き上げていきたい」と意気込んでいた。

スタンドでは鹿児島在住の両校OBが観戦に訪れていた。「おいどんカップに法大が参加すると分かった時点で校友会のグループLineで盛り上がっていました」と法大卒で地元の南日本放送アナウンサーの岡田祐介さん。上下とも「法政カラー」のオレンジでコーディネートして応援に駆けつけた。六回の攻撃では応援団の先輩が音頭をとって「チャンス法政」の応援歌。その最中に先制し、校歌を歌うこともできた。学生時代、六大学リーグ戦はネット裏で観戦しながら実況の練習をしていたので、応援席に足を運んだことがなかったという。卒業して20年以上が経って「初めて応援席の雰囲気が味わえました」と感無量の様子だった。

・「その先」にも目を向けて

おいどんカップの指導者研修会が2月28日、鹿児島市のかぎん会館であった。慶大・堀井哲也監督、亜大・生田勉監督、ENEOS・大久保秀昭監督、トヨタ・藤原航平監督、直近2年間で日本一を達成した経験のある監督によるパネルディスカッション=写真上=に、県内の小中高指導者、野球部員ら約110人が参加。約2時間、指導者論からおいどんカップ開催の意義など、様々な切り口で野球界の未来について語り合う意義のある会となった。

個人的に最も関心があったのは「野球人口減少をいかに食い止めるか?」の話題だった。おいどんカップ開催の目的の一つでもある。具体的な数字を挙げてみよう。2014年度に17万312人で史上最多だった全国の高校野球部員数は23年度13万1259人。鹿児島県内では08年度の3413人が最多だったが、今年度は2132人。最多時に比べて全国が約77%なのに対して、鹿児島は約62%と減少傾向がより進んでいる。鹿児島県内の中学軟式野球部員は05年度で6158人いたが今年度は2390人。39%まで減っている。22年の全国出生数が80万人切ったことがこの日明らかになった。今後子供の数自体も減っていく中で、「10年後には野球をする子供がいなくなってしまうのではないか?」という危機感を、会場全体で共有した。

この難題を解決するために、野球界は何をすべきか? 生田監督は自身の家族の体験談をもとに、「親が子供に野球をさせたくないと思っている理由をリサーチして、対策を立てるべきではないか?」と問題提起。家族で過ごしたい土日にお茶くみ当番などが回ってくること、物価高騰の世の中で野球用具はよりお金がかかることなどの課題点を、プロも含めた球界全体で考えていく必要性を訴えた。幼い頃、父親の早朝野球についていったことが、野球を始めた原点だったという藤原監督は「野球を好きになってもらえるよう、野球に触れる、見る機会を増やす」ことの必要性を力説。大久保監督は「企業の社会貢献」として、これまでも各地で野球教室などを開催してきた。近年は女子の参加も多く「女子の選手を育てていくことにヒントがあるのでは」と述べた。

おいどんカップでは普及活動の一環として、中学生を社会人、大学のベンチに入れて、試合中、どんな雰囲気で野球をしているかを体感してもらう企画があった。慶大のベンチを経験した中学生は「声出し、ベンチの動き1つ1つの質が高くてすごいと感じた」と言う。中学野球部監督はベンチ入りを経験した次の日に練習試合があり「子どもたちの目がキラキラしていた」。グラウンドでプレーするだけでなく、ベンチにいて声を出すことも「試合に参加している」ことだと理解できた。日頃、ネットやSNSなど画面越しでしか知ることができなかった大学野球の世界を直接目にして「百聞は一見に如かず」を実感できたという。「中学生たちのキラキラした目が、我々にも刺激になった」と堀井監督。自分たちが「憧れられる存在」であると実感できたことは社会人、大学の側にとっても有意義だった。

野球による地域活性化といえば、プロのキャンプ誘致が挙げられる。千葉ロッテが撤退した08年以降、鹿児島ではプロの一軍春季キャンプがない。近年、沖縄の野球のレベルが上がったのは「プロのキャンプを身近で見られるようになった影響は間違いなくあると思う」と大久保監督。隣県・宮崎もプロキャンプの実績があり、設備面での充実ぶりでは残念ながら鹿児島は太刀打ちできない。だが、おいどんカップは社会人、クラブ、大学とアマチュアメーンで構想を練ったところが慧眼だった。中学生がゲーム中のベンチを体験したり、研修会ではアマトップレベルの指導者と直接話ができるなどのゲーム以外で、レベルの高い野球チーム、選手、指導者と触れ合う機会を作った。「この垣根の低さが魅力になる」と堀井監督は感じた。

おいどんカップの評判が参加したチームから広がれば、参加したいと手を挙げるチームも増えてくるだろう。「温泉はある。食べ物も、焼酎も美味しい。一度参加すればまた鹿児島に来たいと思うはず」と生田監督。このイベントが24年以降も継続し、5年、10年と続く中で、参加した各チームが充実したキャンプを送り、シーズンに向けての良い準備ができる。おいどんカップのイベントを通じて、鹿児島の野球指導者や野球少年たちに好影響を与え、野球の裾野を広げることに貢献する。そのことが結果的に経済効果など鹿児島の地域活性化につながる。そんな「相乗効果」が期待できるイベントになる可能性を秘めていると感じた。

「宮崎のWBCキャンプも感動したが、おいどんカップを見た感動の方が大きかった」と伊集院中の田中準章さん。自分たちが「目指している野球、お手本にしたい野球がすぐ身近で見られた」ことに心揺さぶられた。小学生の頃はサッカーをしていたが「テレビで早慶戦をみて野球をやりたいと思った」と鹿児島玉龍高の下村幸太郎さん。近年は鹿児島からプロ、東京六大学や東都大学リーグのチームに行く選手が少なくなり、野球人気、競技力低下を危惧するがゆえに「来年以降もぜひ鹿児島に来て、レベルの高い野球を見せて欲しい。設備面など足りないところは、我々鹿児島の野球界で何とかします」と語っていた。プロであれ、アマチュアであれ、勝利を目指し、日本一を目指して日々努力することに変わりはない。野球人気の回復、活性化はなかなか難解な課題だが、勝利や日本一を目指す中で「その先に何があるのかまで目を向ける」(藤原監督)取り組みが求められていると感じた。

・プロからの勝利が自信に!

「鹿児島を代表するチームとして戦います」

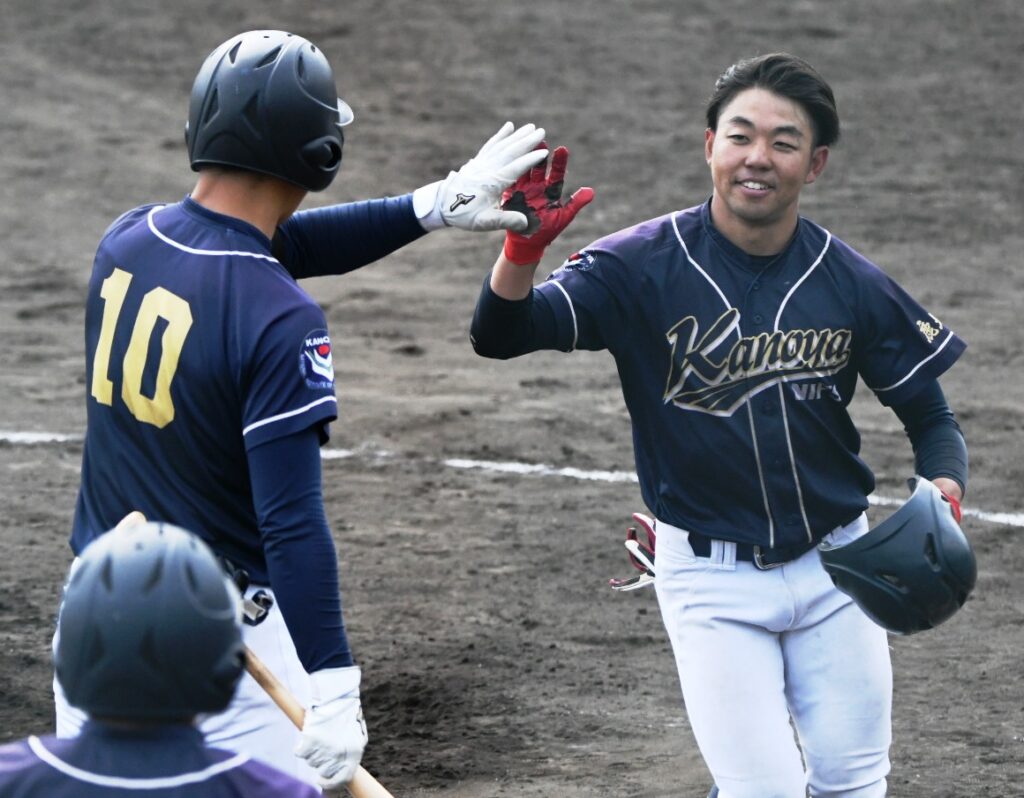

3月1日、姶良球場で巨人3軍との試合前、鹿屋体大の藤井雅文監督は、創部以来初めてとなるプロとの交流戦に臨む意気込みを語っていた。結果は7―3で白星。「全国で勝てるチーム」というチームの夢に向けて「自信になる勝利だった」と力強く振り返った。

3番・中村綜志(加治木高)の一振りがチームを勢いづけた。四回表一死、内角高めの直球を振り抜き、右翼席への特大アーチで同点に追いついた。「最初の打席で振り負けて悔しさが残ったので、思い切って振ることだけを考えていた」。地元・加治木高校出身と場内アナウンスされたことで、スタンドの観客から拍手で応援をもらい、気持ちが乗った。高校時代から馴染みの球場だが「本塁打は初めて」と喜ぶ。六、七回とエラーで出塁し、3得点に絡む活躍だった。中村の後輩にあたる6番・窪田基希(同)は「綜志さんの本塁打を見て、自分も続きたかった」と燃えた。六回には中前適時打、八回には中犠飛を放ち、2打点を挙げ、六回には盗塁も決めるなど躍動した。「神宮で勝つ」(藤井監督)チームになるために140超のボールを打てる練習はしてきた。プロの速球を相手に果敢な打撃、積極的な走塁をぶつけ、11安打7得点を奪った。

守備では4併殺。六回以降はギアを上げた巨人打線に再三満塁のピンチを招いたが、併殺でピンチを脱し2失点で切り抜けた。神宮がかかった予選など、ここぞという試合を失策や、併殺をとり切れずに落とした悔しさをバネに、練習してきた成果を出すことができた。藤井監督は「この時期に緊張感のある試合ができてありがかった。本気で全国で勝つことをマインドにするためにも貴重な経験が詰めた」と喜んでいた。中村、窪田の「加治木コンビ」は「鹿屋体大が強いチームであることを認知してもらえるような野球をしていきたい」と張り切っていた。5月、鹿屋体大は南部九州予選を勝ち抜いて初の全日本選手権出場を決めた。6月の全国大会では初戦で高知工科大に勝って初白星を挙げ、2回戦では過去4度の優勝経験がある近畿大を5―1で破って8強入り。準々決勝では白鴎大に3―4で惜敗したが、地方国立大の快進撃として大きな話題になった。

おいどんカップの開催で約6億3千万円の経済効果があったと実行委員会が発表した。九州経済研究所が調査し、来場者や参加チームによる周辺の飲食店や宿泊施設での消費支出のほか、原材料購入などの波及効果を合わせて算出した。様々な試行錯誤だった第1回大会は競技力向上、普及、地域活性化などに一定の成果があった。24年の第2回以降、どう継続、発展させていくかが大きなカギになる。